Por: Juan Carlos Vimo

Días pasados, escribí algo relacionado a dedicatorias de libros. En aquel caso, la hecha por un escritor renombrado, en su último libro, a un periodista televisivo y radial famoso, quien habría posteriormente vendido ese ejemplar dedicado por su amigo escritor en una librería de usados. Y sobre el concepto que me producían de sí personas de esa calaña, de la calaña del que vendió el libro.

Desde entonces, me quedé pensando en algunas dedicatorias que tengo en mi haber. Mi único capital, mi riqueza si tuviera alguna, es mi biblioteca. Y dentro de ella las joyas más preciadas son las de libros que me han dedicado. Debo tener no menos de una treintena de libros así. Entre ellos, tal vez la que más me enorgullece es la escrita por Envar “Cacho” El Kadri en el libro “Héroes. Historias de la Argentina revolucionaria”, de Ernesto Jauretche y Gregorio Levenson. En ella, ese hombre maravilloso me escribió: “A Juan Carlos, con el afecto de su compañero y amigo, esperando que estas historias alimenten la esperanza de construir una sociedad más justa y solidaria. Cacho, 10-07-1998”, exactamente 9 días antes de que se muriera de un maldito rayo a su inmenso corazón.

También tengo otras de características especialmente hermosas. La más corta: “Amándote”, con la firma en inicial de un viejo querido amor. La más larga: una con la que me presento sin entrenamiento al campeonato mundial de extensión de dedicatorias: cuatro páginas manuscritas.

Antes de transcribirla pongo esta música: https://www.youtube.com/watch?v=wATKPZXPxHQ&ab_channel=AntonioSierraCalzado, el “Tributo a un hombre anónimo” de Vangelis, que me remite a aquellos años de por 1980 a que alude la larga dedicatoria, bautizado el tema así por el “peruano parlanchín”, el hermoso Negro Hugo Guerrero Marthineitz, que lo ponía en sus irrepetibles programas de radio de entonces y yo lo grababa en casette con las descargas eléctricas de las emisiones. (El Negro también pasaba en sus programas el “Romance a la muerte de Juan Lavalle”, escrito por Ernesto Sabato y musicalizado por Eduardo Falú. La busco en el medio digital ahora y dura más de una hora, el peruano la pasaba completa…). El “Tributo a un hombre anónimo” me produce tanta nostalgia ahora como la que describe otro amigo, Eugenio Previgliano, agrimensor y poeta, preso político a los 18 años, en su fantástico “Largo poema sobre la revolución y la cárcel”. Allí dice algo como “A mí… / que sin aún conocerla / sufría la enorme melancolía de extrañar París…”

La larga dedicatoria que ya les transcribo, es de mi amigo de los inicios de la vida universitaria Sergio Rossi, llegado a Rosario proveniente del interior también como yo, por diciembre de 1977. Él paranaense, yo sangenarino. Junto con otro estudiante también de Paraná, Marcial Irigoitía, conformamos un trío algo especial por aquellos años ochentinos. Estudiábamos lo mismo, ingeniería civil, pero nos dedicábamos más a recorrer los bares y las peñas rosarinas, discurriendo sobre los sentidos de las vidas y buceando en los misterios y bellezas de esta ciudad a que llegamos, intentando también a veces seducir alguna mujer, una o más de una vez, los tres intentándolo con la misma, en estos casos separados. Yo, el hombre más gris, llevaba las de perder.

Por 1989, a nuestros 29 años, diez después de aquellas andanzas, yo –recién recibido de Ingeniero Civil que no podía encontrar trabajo en la profesión- decidí emigrar a España, donde tenía a mi prima Patricia Avalle que me recibiría en Barcelona, y en donde había grandes posibilidades de desarrollo para los ingenieros, en particular para los argentinos, que ellos consideraban “Ingenieros superiores”.

Como despedida –acaso pretexto para un reencuentro, pues hacía 10 años que ya no nos veíamos-, Sergio propuso un café entre aquellos viejos tres amigos. Lo hicimos, nos encontramos no recuerdo en qué bar, sí que yo tomé café y además ginebra. Y luego otra y otra más, y quizás otra. Sergio me entregó las “Crónicas del Ángel Gris” de Dolina, y me dijo que dejara la dedicatoria para la vuelta a mi casa, que no daba para ahora. Cosa que acaté. Me despedí de los viejos amigos hasta nunca más, dado que me iba para siempre y dado que además de quererlos los soporto poco.

(Recuerdo ahora que el gran lector desde chico Sergio, y desde ahí excelente escritor, también fue, cuando lo conocí, un gran obsequiador de libros. Tengo en mi haber por él, además de las Crónicas de Dolina, “El castillo” de Kafka, “Cuentos de amor, de locura y de muerte” de Horacio Quiroga, “Cicatrices” de Juan José Saer, “Para leer a Mafalda” de Pablo José Hernández, “Latinoamérica, ahora o nunca” de Juan Perón, y tal vez se me olvide alguno. Todos dedicados, aunque no tan fervientemente como las Crónicas.)

Entonces, cuando me iba, me fui a despedir de mi boliche, el “San Telmo” de la bajada de calle Tucumán casi el Bajo. Me senté en la barra con otra ginebra, saqué un cigarrillo, no tenía encendedor, me di vuelta y había una chica fumando a quien le pedí fuego. Me lo encendió, prendí, para decirle gracias la miré a los ojos y me enamoré. Como corresponde a un hombre gris, en ese instante suspendí mi emigración. Ya no iría a la Madre Patria a desarrollarme profesionalmente sino en pos de aquella morocha, lo primero me importaba nada. Acaso por eso no fui un ingeniero exitoso, pero gocé el placer de la lectura de varios capítulos de las Crónicas, antes y después del amor con aquella mujer morena como ninguna.

Ya termino, me pasa lo de siempre: quiero hacer una introducción a algo y la misma resulta más extensa que el algo: La dedicatoria la considero un pequeño ensayo de una decisión que fue fundacional en nuestras vidas: la de ponernos a militar en política combatiendo a la dictadura militar que asolaba a la Argentina desde 1976. Sergio abrió las puertas a muchos de sus amigos para eso y para otra cosa que no menos valor requería: la de hacerlo en contra de nuestras tradiciones familiares, asumiendo la militancia desde la identidad e historia peronistas, en mi caso y en el de él y varios otros, provenientes de familias que se habían opuesto, si no combatido (como la mía) al peronismo.

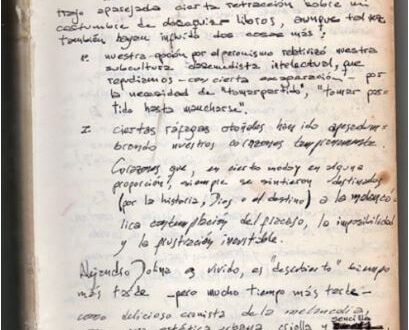

Dice así:

Mi querido amigo:

Nuestra amistad se forjó en épocas de mayor prosperidad económica y (¿luego?) espiritual; aunque, tal vez por nuestras ansias primaverales, nos parecieran marcadamente apocalípticas.

La destrucción del aparato productivo trajo aparejada cierta retracción sobre mi costumbre de obsequiar libros, aunque tal vez también hayan influido dos cosas más:

1º. Nuestra opción por el peronismo relativizó nuestra subcultura clasemedista intelectual, que repudiamos –con cierta exageración- por la necesidad de “tomar partido”, “tomar partido hasta mancharse”.

2º. Ciertas ráfagas otoñales han ido apesadumbrando nuestros corazones tempranamente. Corazones que, en cierto modo y en alguna proporción, siempre se sintieron destinados (por la historia, Dios o el destino) a la melancólica contemplación del fracaso, la imposibilidad y la frustración inevitable.

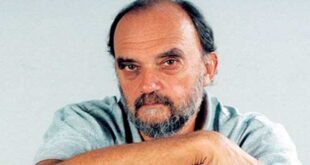

Alejandro Dolina es vivido, es “descubierto” tiempo más tarde –pero mucho tiempo más tarde- como delicioso cronista de la melancolía, como una estética urbana, criolla y sencilla, que “guarda escondida una esperanza humilde”, y que –ante la razón apabullada por la complejidad y vastedad del universo- viene a constituirse en botella lanzada al mar del futuro, en impensado reaseguro de una ética, de una vocación y de una posibilidad revolucionaria.

Hoy, más gorditos, canosos o pelados, cuando estamos en la plenitud de la vida (aunque ya el otoño se insinúa en nuestras miradas), cuando erramos en un país gris, apesadumbrado y espectral, ¿cómo no abrevar en la sabiduría de las crónicas, en la “Refutación de los viajes” y su profundísimo final?, ¿cómo no recordar conocidos/as con “El psicoanálisis en Flores” ?, ¡¿cómo no compartir que “quien conoce a fondo los mecanismos de la razón, acaba por desconfiar de ella?!

La obra de Dolina es una obra abierta. Es un espacio urbano sin solución de continuidad con la cartografía ciudadana de la vida real. Inacabada y fragmentaria, digo, invita a la creación, es decir a la vida.

Y para quienes arrastramos la condena de que la vida no sea acción sino reflexión sobre la acción (y nunca sobre la imposibilidad de la acción), para nosotros, digo, invitación a la reflexión.

Hace una década, en el origen de los tiempos, el café nos era un acto marginal a lo cotidiano. Hoy el café, al menos para el que escribe, el café, ámbito extraño e incitante, desconocido, se ha convertido en lugar cotidiano, relegando a las márgenes a etapas de la vida anterior. Así, un café entre tres amigos, entre tres buenos y viejos amigos, es un hecho infrecuente en extremo. Y tal vez esté bien que así sea, ya que ni Dios –que no existe- produce milagros a designios; ya que ni los hechiceros producen lluvias a conjuro.

Vamos esta noche a la búsqueda de un café compartido. Sabemos –vamos sabiendo- que empecinarse en producir lluvias suele acarrear el malestar de no poder repetir lo irrepetible. Pero tenaces en la melancolía, temerosos de todo lo que pueda venir, vamos hacia ello riendo.

Ahora sin ingenuidades, cultores de un escepticismo relativista, nos seguimos queriendo.

Esta dedicatoria desusadamente larga, aunque desgraciadamente muy corta, también es fruto de las imperfecciones que impone la situación. Fue escrita con varias interrupciones, en una tarde, en distintos bares del centro de la ciudad comúnmente adoptiva.

Así, como afloramiento granítico en medio de la llanura sedimentaria de la vida, encontrá este libro, con su sabiduría interior, eterna e infinita, y con los afectos y significaciones que le sos externos (no exteriores) y que nos pertenecen.

En algún lugar del Litoral argentino, a los 27 días del significativo mes de octubre, año 1989 después del nacimiento de nuestro señor Jesucristo.

Sergio

Algo en Común El diario de Rosario

Algo en Común El diario de Rosario